職場における女性活躍を考える

男女雇用機会均等法の施行から40年が経ち、今や女性の7割が働いており、労働力人口に占める割合は男女半々にまでなった。とはいえ、意思決定層に目を向けると、そこに占める女性の割合は2割を下回っている。小池知事によれば、女性は日本最大の未活用エネルギーであり、不確実で混沌とする今の時代は、女性がゲームチェンジャーである。「職場における女性活躍」をテーマに、東京都副知事の松本明子氏、パナソニック コネクト株式会社取締役の山口有希子氏、株式会社メディアジーン代表取締役CEOの今田素子氏に話し合っていただいた。

松本明子副知事(中央)と山口有希子氏(左)、今田素子氏(右)

座談会出席者(発言順)

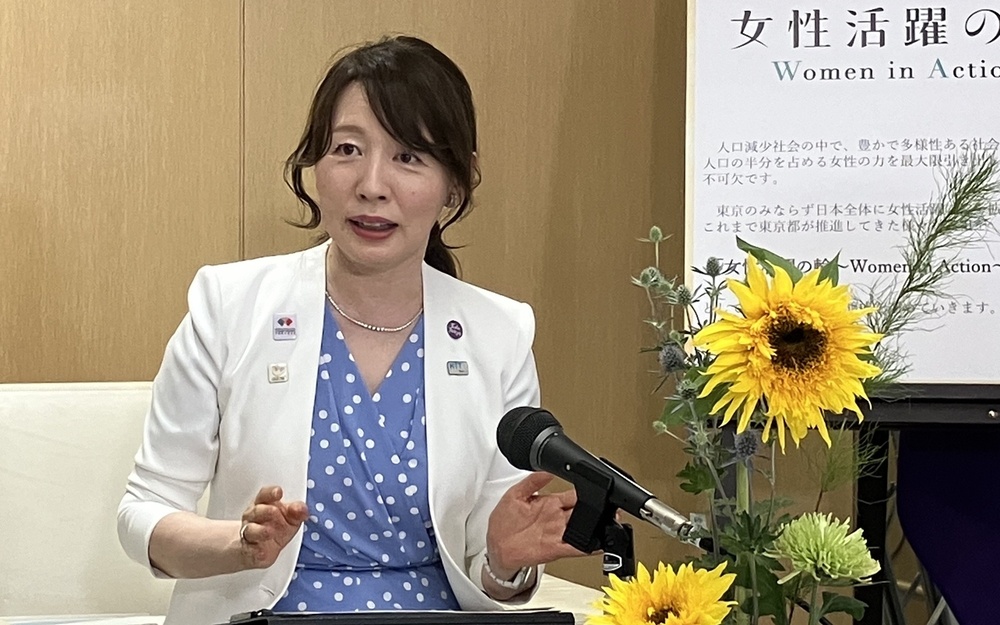

東京都 副知事 松本 明子氏

パナソニックコネクト株式会社 取締役 山口 有希子氏

株式会社メディアジーン 代表取締役CEO 今田 素子氏

司会 都政新聞株式会社 NEWS TOKYO 編集長 津久井 美智江

女性が活躍できる社会は みんなが生きやすい社会

—今回のテーマは「職場における女性活躍」ですが、なぜ「女性活躍」が重要なのか、それぞれのご意見を聞かせていただけますか。まずは松本副知事からお願いします。

松本 私は、女性活躍の本質は、一人ひとりを大切にすること、それから一人ひとりの力を活かすことだと考えています。

新型コロナウイルス(COVID)が世界中に蔓延していた時に、東京都がどういうことをしたかというと、まずは感染拡大の防止をする、事業者の方と一緒に様々なルールを作る、毎日都民に情報発信をする、ということをし続けていました。その結果、東京はOECD諸国の中でCOVIDによる死者数を極めて低い水準に抑えることができました。

さらに「何としてでも成功させる」という明確なビジョンを打ち出して、コロナ禍で東京2020大会を成功させました。それができたのは、「小池知事」だからであり、知事が女性であることは関係ありません。

私が確信しているのは、女性が活躍できる社会はみんなにとって生きやすい社会だということです。女性が女性としてくくられない社会がいい、女性活躍という言葉がなくなればいい。女性・男性は関係ないということを、私はより強調していきたいと思っています。

—山口さんはいかがですか。

山口 企業の立場で考えると、一人ひとりが最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を作っていかないと、企業自体が生き残っていけません。選ばれる企業、選ばれる街、選ばれる国にならなければいけないと思っています。

日本は人口減少が激しい国ですから、いかなるリソースも活かしていかなければならないのに、最大のマイノリティである女性を活かせてない。その理由は何かと考えると、女性のライフイベントがあるからということではなく、活かせるような仕組みにしていないからです。

カルチャーも含めてですが、仕組みの中に構造的な差別が潜んでいると思うんですね。環境も変わっています。人口の構成も変わっています。世の中の当たり前がどんどん変わっていく中で、女性だけでなく、社会も企業も個人も意識をアップデートしていく必要がある。女性活躍の本質とは、女性というよりも一人ひとりの活躍だと思います。

—今田さんはいかがですか。

今田 社会全体で人口の男女比はほぼ半々であるにもかかわらず、女性の地位が低いという形になっています。実はこれ、人権の問題なんですよね。

私は「マッシングアップ」という活動を通してダイバーシティ&インクルージョンの推進を8年ほどやっているのですが、先ほど言われた女性活躍という言葉がなくなればいいと本当に願っています。

私は会社を経営する上で、みんなの力を最大限に活かせるような場所を作りたいと常に考えています。でも、日本の社会のある一定のものを決める人たちの同質性があまりにも高すぎて、新しいアイデアは生まれなかったり、片方からしかものが見られなかったり、組織が硬直したりする。そういうことが、日本の経済に与えてきた影響ってすごく大きいと思います。これを解消するために、いろんなことが行われていると思うんですけれど、遅々として進まないですね。

山口 先ほど話した組織とか文化の構造的差別とつながっていると思いますが、人間の根本的な権利である人権ってとても大切だと改めて思います。

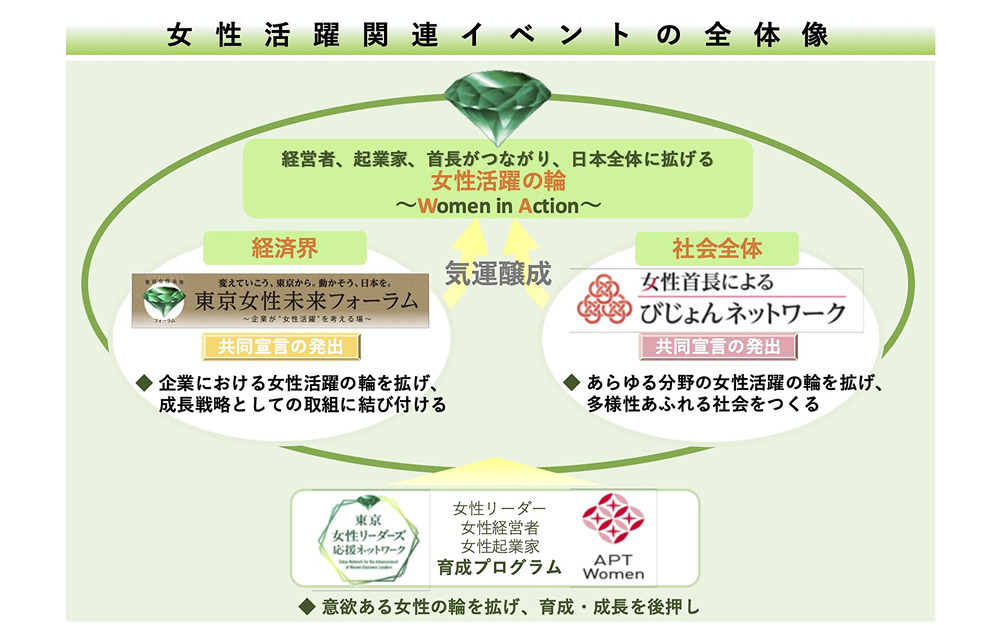

女性活躍の輪~Women in Action~のイメージ 提供/東京都

「男女雇用機会均等法」施行から40年~東京から拡げる、女性活躍の輪~

—都では働く女性の活躍を促進する様々な取組を「女性活躍の輪~Women in Action~」(WA)として位置づけ、機運醸成を図っていますね。WAの取組をご紹介いただけますか。

松本 まさに山口さん、今田さんのように頑張っている女性たちや、企業、団体、教育機関、様々な主体と連携して、東京から日本全体に女性活躍の輪を拡げていこうというのがコンセプトです。

主な取組は3つありまして、1つが産業界との連携です。その代表例が年に1回開催している「東京女性未来フォーラム」というカンファレンスで、企業のトップの方を招いて、「私の会社は女性活躍推進を頑張ります」という宣言を知事と一緒にしていただくのですが、参同企業は130社以上になりました。

2つ目が全国の自治体との連携です。「女性首長によるびじょんネットワーク」という名称で、毎年全国の女性首長と駐日女性大使、女性経営者が集まって、それぞれの女性活躍推進の取組などを共有する機会を設けたり、女性の視点を取り入れた組織運営や地域活性化策などについて意見・情報交換を行っています。7年前に始めた当時は全国におよそ1700ある自治体の中で女性の首長は36名でした。それが今(6月12日時点)では倍の72名まで増えています。

3つ目は、女性の起業家や経営者に対するバックアップです。女性の起業家は全体の3割を超えていますが、その後の資金調達や事業拡大が困難な場合が多く、新規上場企業の女性社長比率はわずか2%です。

そこで都では、スキルの獲得や国際展開を後押しするプログラムを8年ほど前から行っており、これまでに280名の女性起業家を育成しました。東京の女性経営者数は、2018年は10万人余りだったのですが、2024年には16・5万人まで増えています。先日シアトルで開催された国際会議でこの数字を言いましたら大きな歓声が上がりました。とても素晴らしい成果なのではないかと思っています。

また、今年3月には女性起業家や、女性活躍をサポートする製品やサービスを提供するスタートアップを支援するファンドを立ち上げました。都の出資が40億円で、民間資金と合わせて80億円以上の規模を目指しているのですが、このファンド設立を発表したところ、これまでにないくらいの反響がありました。皆さんの課題意識、注目度の高さを感じているところです。

「男女雇用機会均等法」が成立して今年で40年、都にも「東京都男女平等参画基本条例」という条例がありますが、それが制定されて25年です。これまでの間で男女平等参画という観点での基本的なベースはできたと思います。今後は、意思決定層への女性の参画を更に進めることなど、女性活躍を更に加速させるため、新たな条例の制定に向けて、検討を進めています。

松本明子 東京都に入都後、水道局・下水道局・環境局・産業労働局など、多様な行政分野の業務を経験。2023年に産業労働局の働く女性応援担当理事、2024年4月に環境局長、同年10月から5年ぶりに女性副知事に就任。副知事として、女性活躍推進も担当。女性、子供、働く方々など、全ての「人」がいきいきと輝ける社会の実現や、東京の持続的な成長と発展に向けて、都の施策を推進している

山口有希子 日本IBM、ヤフージャパンなど複数の国内企業・外資系企業にてマーケティング部門管理職を歴任。現在はパナソニック コネクトのデザイン&マーケティング部門の責任者として、国内外のマーケティング機能を強化しつつ、ビジネス改革・カルチャー改革に取り組む一方、DEI担当役員として女性やLGBTQ+を含むジェンダーダイバーシティ、男性育休100%取得などの取り組みを推進している

今田素子 出版業界にて、書籍・雑誌の編集発行・海外版権交渉などに関わった後、1994年に『WIRED』日本版の立ち上げおよびビジネス・マネージャーを務める。1998年にオンラインメディア企業の株式会社メディアジーンを創業、ギズモード・ジャパンなどを通じてメディアビジネスにおける新たな価値の創造を目指す。2023年に経営統合を経て、TNLメディアジーン(Nasdaq : TNMG)の社長及びCOOに就任

女性が活躍できる仕組み そして環境を作ることが重要

—「女性のキャリア形成」について、山口さん、ご自身の経験を踏まえて考えを教えていただけますか。

山口 男女雇用機会均等法ができたばかりの頃は、特に総合職に関しては、同じ学部でも男性は機会があるけど、女性は数人しか採らないという感じでした。私は性別にかかわらず、フェアな場所で働きたいという思いがすごくあったので、そういう場所をずっと探し続けていたんですね。

私は日本企業と外資系企業、どちらも体験していますが、自分のキャリアを作る上で外資系と日本企業と何が違ったのだろうと、改めて考えてみました。

まず、外資系は男女関係なくバッターボックスに立てる、機会の提供が普通に行われる傾向があります。反対に日本の企業は、結婚して子供ができると、大変な仕事をしなくてもいいという、マミートラックみたいなものがある。女性には女性のライフイベントがあり、健康問題もありますが、それを企業として理解し、本人の意思でバッターボックスに立てるようサポートする環境が整っているかどうかが大きな違いですね。

それから、テクノロジーを使ったサポート。私個人の経験ですが、子供を産んだ時、外資系のネットワーク企業に勤めていたんです。24年前くらい前のことですが、家でオンライン会議に参加することが普通にできたんですよ。

女性はどうしてもインポスター症候群(自分の能力や実績を正当に評価できず、成功を運や偶然のせいだと考えてしまう心理状態)というところがあります。そういうことを理解しながら、きちんとメンタリングして、引っ張り上げるような仕方をしないといけません。

やはり環境なんですよね。活躍できる状態が作れるかどうか、仕組みとしてきちんとあるかどうかがすごく重要だと思います。

—今田さん、メディアの世界はいかがですか。

今田 メディアというくくりで言うと、女性の取締役は数少ないですし、トップマネジメント層は男性中心なので、かなり遅れていると思います。

2つの観点からお話しさせていただくと、1つは、私は経営者として男女5対5の社員数に対して、管理職も5対5の組織であってほしいと思っていました。そこにたどり着くまでは結構時間がかかりましたが、不思議なことに、経営陣の女性の比率が高くなると、推薦する人も女性になって、オセロみたいにパタパタパタと女性管理職が多くなるんです。ですから、管理職の比率に関しては強い意志を持ってやりました。

もう1つは、インポスター症候群ではありませんが、できるのにできないと本人が思っているから、上もできないと思ってしまうとか、やりたいと言わなかったことで機会を失っているということがすごくある。自信がなくてできないという女性を、どうやって励まして、そのポジションについていただくか。実は、みんなポジションにつくとガラッと変わるんですよ。

我が社ではそういう小さな実験をいろいろやっていて、男性の育休率も100%、年51日を超えています。時間はかかるかもしれませんが、やる気さえあれば、うちのような小さな会社でなく、大企業でも必ずできると思います。

2024年から開催している東京女性未来フォーラムの様子 提供/東京都

女性起業家の事業拡大や国際展開等を後押しする女性ベンチャーの成長支援プログラム 提供/東京都

女性起業家のメンターとして これから起業する女性を心から応援したい

—都庁における女性の管理職登用について教えていただけますか。

松本 東京都で管理職になるには試験を受ける必要があります。試験は申込み制ですが、圧倒的に女性の申込み率が低い。それで、昨年から女性が管理職に手を挙げることを応援する取組を始めました。

例えばランチタイムセミナー。お昼の30分間、都庁の本庁舎以外の多くの事業所の職員も見られるように、オンラインのセミナーを現職の若手女性管理職などの職員とともに3回やりました。かなり好評で、延べ1200人も見てくれていました。実際、管理職試験の女性申込み者数が昨年より25%アップしましたが、女性の背中を押すことは大事なんでしょうね。

それから、都庁内の各局長訪問もやりました。意欲のある女性職員を育成する努力をしてほしいとお願いしつつ、これまで何が足りなかったかという意見交換を男性の局長や部長たちと行ったのですが、一致したのが「私たちは管理職の魅力を話さなすぎたのではないか」ということ。管理職はプレッシャーがあってきつい。いろんなことを我慢しなくてはいけないこともある。確かにそういう一面もあるのですが、一方で達成感とか喜び、自分や部下の成長実感があります。

山口 管理職になって、外してほしいという人はほぼいませんよ。

松本 そうなんですよ。だから私たちはもっと楽しそうに仕事して、とにかくみんなで若い人を応援しよう、私は特に女性としてシスターフッドを尊重して頑張ろうと思っています。

—山口さんの会社ではどんな取組をされていますか。

山口 企業としては仕組みとかルールを変えていくことがすごく重要で、弊社の場合も2035年までに女性管理職30%と決めていて、部門ごとのKPI(重要業績評価指標)を作り、毎年トラッキングしています。各部門のデータを全部集めて、部門長に「あなたのところはここが目標だったのに、ここまでしかできていない。さあ、何をしますか」と働きかける。組織のリーダーを巻き込んで推進していくと、採用の仕方とか教育の方針とか、具体的なアクションになっていくと実感しています。

私たちはDEI(ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン)の活動を8年前から本格的にスタートしたのですが、その時に比べると女性の管理職の割合は約4倍になりました。また、8年前は男性が育休を取得するのは数パーセントだったのが、今は100%です。リーダーが本気で「絶対にやる」と言っているからこそ、組織が動くんですよね。トップのリーダーシップはすごく重要だと思います。

それから女性活躍だけではなく、いい会社、いいカルチャーを作るために大事なのは、現場で何が起こっていて、何が困っているかを本気で聞くことです。

松本 リスクマネジメントの要諦ですよね。全ての社員、職員にどれだけ関心を持っているかはリーダーの資質だと思います。男女関係なく。

今田 山口さんのお話を伺って改めて思ったのですが、日本の社会って大企業が変わると一気に変わると思うんですよね。例えば、働き方改革の時も、大企業が動き出した途端、取り組んでいない企業は遅れているというような空気が広がったと思います。

ダイバーシティ&インクルージョンの活動の1つとして、大企業に向けてアンコンシャスバイアスを解くラーニングプログラムを提供しているのですが、先ほどのトップの覚悟みたいなことで言うと、リーダーシップのあり方も昔とはかなり変わってきていて、経営者の選ばれ方も変わってきていると思います。経済成長をするという意味でも、いい人材を採用するという意味でも、一人ひとりの力を活かして利益を最大化するという意味でも、最近はそういうことをインクルーシブに考えられる人がトップに選ばれていますし、実際、そういう企業が強くなっていますね。数年後に大きく社会が変わるのではないかと、すごく期待しています。

今日は、東京都が女性の起業家を強くバックアップしていると知って、本当に心強く思いましたし、社会の構造を変えていく一助になるのだろうと感じました。女性起業家という言い方には違和感がありますが、私もそのメンターとして、心から応援したいと思っています。